Editoriale

Carlo Melodia

Medicina omeopatica dottrina neo-ippocratica

Principi, Metodo e Scienza

Premessa:

Hahnemann costruì il metodo omeopatico seguendo l’aspirazione, essenzialmente etica, di curare e guarire i malati, dopo il disagio della propria esperienza di farmacologo e di medico legale a Dresda; come racconta in una sua lettera-documento all’amico Hufeland e al monsignor Thomas Everest[1].

Egli annuncia ai due amici di volersi ritirare dalla professione medica in quanto la riteneva, alla luce della propria esperienza professionale, una medicina senza metodo, basata su dogmi non spiegati e lontani dalla centralità del malato; argomento che già aveva esplicitato nei dettagli nella prefazione del suo libro dedicato al Kaiser Giuseppe.

All’epoca la farmacologia si basava su sostanze composte (le cosiddette “formole”) e non sperimentate che venivano indicate per questa o quella malattia secondo vari sistemi: tra questi quello “derivativo o evacuante” che consisteva nell’attivare il vomito, la diuresi, la diarrea, il flusso mestruale e veniva praticata anche la sottrazione di sangue soprattutto nelle affezioni respiratorie infiammatorie: dove si usava, già storicamente, il salasso o “flebotomia” secondo un metodo diffusissimo ripreso in Francia da François-Joseph-Victor Broussais.

La flebotomia veniva imposta ai medici come terapia antinfiammatoria centrale; sostenuta in passato già dallo stesso Hufeland, direttore del Medical Journal e amico dello stesso Hahnemann che si firmava sul suo giornale negli anni precedenti alla omeopatia[1].

Tutte queste sostanze chimiche complesse, presenti nel ricettario della farmacopea ufficiale germanica, “attivanti o deprimenti” le funzioni organiche, venivano utilizzate direttamente “ab usu in morbi”.

Il tutto senza essere sperimentate, in dosi piccole ed efficienti quanto basta per la natura della droga, in via conoscitiva su soggetti sani per leggerne tossicologia e proprietà.

La sperimentazione così letta e catalogata dopo verifica clinica è l’unica necessaria premessa di riferimento ad un qualunque presupposto mirato a soddisfare una ipotesi metodologica nei termini scientifici!

Nella stessa lettera al monsignor Everest, Hahnemann annunciò di ritirarsi dalla professione e di “ricominciare daccapo” nello studio della medicina, ripercorrendone la storia.

Leggendo testi di medicina risalenti fino al 3500 a.C., Hahnemann si soffermò e fece proprie le speculazioni ritrovate nella “Dottrina di Ippocrate” relative: alla centralità del malato, alla visione vitalistica del Maestro (Vis Medicatrix) e alle cure somministrate con “parsimonia” secondo i “similia similibus” e i “contraria contraris”; il tutto nel rispetto della sensibilità (idiosincrasia) del singolo malato.

All’epoca, la conoscenza dei simili, in termini di proprietà delle sostanze, si basava esclusivamente sulle osservazioni empiriche occasionali che poi si consolidavano attraverso l’osservazione stabile dei risultati clinici; come avvenne poi di seguito fino ad Hahnemann[2].

In realtà le proprietà terapeutiche addebitate alle sostanze erano il frutto di una osservazione casuale e non di una sperimentazione, sistematica e mirata, sull’uomo sano!

Da qui Hahnemann fece sue le considerazioni dottrinarie di Ippocrate

- La cura del malato come esclusiva finalità del” medicus”.

- Il medico deve affidarsi alla “observatio et ratio” per l’esame e la terapia del malato.

- La forza intrinseca o vitalismo del malato va guidata attraverso dosi minime del farmaco di cui conosciamo le proprietà e somministrato in accordo con l’assunto: “primum non nocére”.

“Observatio et ratio” in termini di filosofia della scienza

L’observatio è una azione monca se non si complementa con la ratio o logica.

Va da sé, viceversa, che la logica scientifica, senza l’observatio che presuppone la presenza del “soggetto”, il malato, diventa pur essa un ragionamento e una descrizione astratta perché teorica e non applicabile al malato in quanto generica in assonanza con il concetto di malattia basato sulla descrizione dei soli sintomi comuni[3]!

Infatti, l’analisi scientifica, priva dell’immagine del suo obiettivo, il malato, che sostiene la finalità della diagnosi unitaria e complessiva della sofferenza, resta isolata dal soggetto storico e assume l’immagine generica del modello astratto della malattia quale entità descritta solo attraverso i sintomi comuni a tutti i malati portatori della stessa: cosa che è distante dal soggetto storico in termini di terapia efficiente che è individuale e che in questo caso non può che essere appunto generica e di conseguenza la genericità della terapia indicata alla malattia fa affiorare le idiosincrasie individuali proprie di quel malato soggetto storico!

La scienza analizza e studia matematicamente il mondo oggettivo

La Scienza studia l’oggetto, sosteneva l’Avvocato Gerardo Marotta nelle lezioni magistrali tenute presso il suo Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Serra di Cassano a Napoli, “mentre l’uomo essendo il soggetto non può rientrare direttamente nei parametri fissati dalla scienza lineare della malattia nosografica e analizzati come avviene nel mondo inanimato; come evidenza di causa ed effetto”. Quindi la scienza dell’uomo in termini lineari, come è concepita, si basa sulla statistica che a sua volta si basa sui parametri comuni che definiscono la malattia in termini nosografici e che sono prestabiliti: ma quest’ultima (fisiologia e fisiopatologia), non va oltre la sua semeiotica e al riscontro diagnostico dei sintomi comuni della malattia e quindi non è in grado di analizzare in modo complessivo tutta la sofferenza peculiare e personale del malato a cui è stata diagnosticata la stessa malattia del suo simile per mezzo proprio dei sintomi comuni a tutti i portatori della stessa!

Proseguire in questa direzione speculativa non va oltre l’evidenza della azione sui sintomi del “disease”, in quanto oltre al disease c’è la malady esplicitata dai complaints soggettivi ovvero il mondo complesso del malato e delle cause che nella observatio anamnestica, a fronte della evidenza della scomparsa mirata dei sintomi di malattia, le cause interne, tralasciate dall’intervento sintomatologico, rimangono attive. Risulta di facile comprensione che la malattia è il risultato di cause soggiacenti che si evidenziano con la perdita costante della capacità della omeostasi a regolare l’organismo; da qui la perdita o l’alterazione di certe funzioni evidenti nei sintomi percepiti e descritti dal malato, complaints, evidenti all’esame clinico, ed evidenti nella lettura delle indagini diagnostiche.

Aggiungeva Marotta: “questo è il motivo per cui la medicina è essenzialmente una branca umanistica che “si serve” della scienza e non viceversa; ma deve farlo con metodo”.

Il Metodo e la scienza in medicina

Si può parlare di metodo in medicina? Sì!

Solo il metodo applicato nella visione unitaria del malato può guidare il medico attraverso la ratio della scienza.

La medicina si deve però basare su un metodo costruito su principi solidi che rappresentano i suoi postulati!

Il tutto deve essere verificabile, nel suo assunto teorico, attraverso l’evidenza dei risultati secondo un processo “circolare” in cui l’esperimento risulta ripetibile quando si applicano gli stessi parametri di partenza.; in accordo proprio con la prassi del metodo scientifico!

Ma proprio nel comune dibattito scientifico in medicina, se ci fate caso, manca sempre appunto il concetto di principi e di metodo.

La scienza ha il compito di analizzare, di fornire parametri che però solo se usati ed applicati metodologicamente possono dare un significato alla ricerca: ovvero al modo come servirsi della stessa analisi scientifica nell’interpretazione unitaria del malato!

Cosa significa “non è scientifico o teorie ascientifiche?”

La scienza è plurale quando il “metodo” le dà la dignità di tradurla in epistemologia e il ragionamento logico consequenziale porta alla verifica delle premesse.

In tema di medicina della evidenza

Una medicina che affronta la cura del malato senza una impalcatura metodologica perché non sostenuta da una base gnoseologica potrà solo interessarsi alla eliminazione dei sintomi della malattia che rappresentano l’espressione ultima di cause soggiacenti nell’essenza vitale del malato.

Ma, in assenza dei “principi” di riferimento al metodo, in primis l’unità vitalistica del malato e non i sintomi della malattia che rappresentano un aspetto parcellare, come avviene nella cura del disease piuttosto che nella malady, la scelta terapeutica potrebbe essere eterogenea: “contraria contraris”, qualche volta, come abbiamo visto in precedente editoriale, dei “similia similibus”, chirurgica, psicologica o altro, ma sempre intesa solo a cancellare l’evidenza isolata ed evidenziata attraverso parametri matematici e di riferimento diagnostico nosografico della malattia; ma dov’è il malato di ippocratica memoria?

Le evidenze non rappresentano le cause. Le evidenze rappresentano l’espressione della malattia mentre le cause sono intrinseche al malato perché precedono la nosografia del quadro sintomatico.

Va da sé che parlare di medicina dell’evidenza, soprattutto nella cronicità del malato, significa non conoscere il processo centrale della malattia che si esprime con sintomi unitari e relativi alle cause e al rapporto con l’ambiente, la cui soppressione parcellare sposta la malattia a livelli di entropia biologica peggiori dei precedenti come insegna il II principio della termodinamica applicata ai sistemi aperti. Così la soppressione esterna di un eczema psoriasico porta alla artrite psoriasica con un evidente aggravamento del malato & co.

D’altra parte, una Medicina basata su principi segue un proprio costrutto epistemologico che il medico applica consapevolmente, quando possibile, come più volte ribadito, per l’esclusivo interesse del malato secondo l’assunto “primum non nocére”.

Il Metodo della Medicina Omeopatica

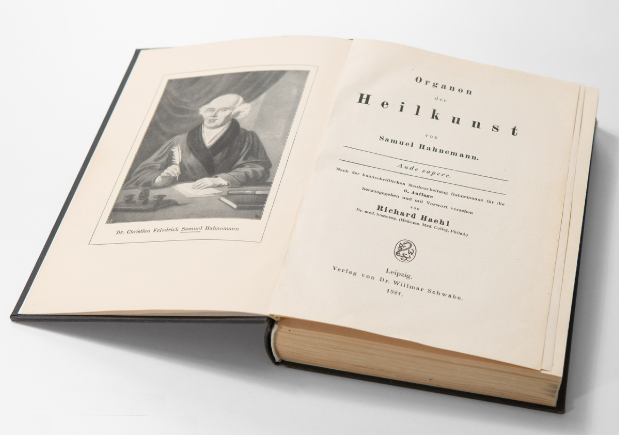

È un fatto straordinario che un metodo in medicina venga esplicitato in modo preciso e difficilmente confutabile nei 291 paragrafi dal fondatore della medicina omeopatica nel suo lavoro centrale: ORGANON dell’arte del guarire.

Tutto ciò ad indicare al medico che prima di iniziare la sua professione debba innanzitutto conoscere se stesso e le finalità della sua missione, poi sapere chi è il malato e le cause delle malattie che affliggono l’umanità e infine, ma non per ultimo, conoscere i mezzi disponibili in natura per curarle e guarirle; applicando principi evidenti in natura, già conosciuti ed incontrovertibili come quello della similitudine!

Il caso è fecondo nelle menti preparate

Non ricordo che sia mai avvenuto che un iscritto ai nostri corsi di omeopatia presso la LUIMO, tra cui professori universitari di medicina, abbia confutato l’impalcatura del metodo omeopatico significando così che gli uomini di scienza che rifiutano apoditticamente l’omeopatia in realtà non ne hanno mai studiato il metodo[4]: contravvenendo al primo presupposto dello scienziato che, come diceva Ippocrate, deve essere fornito di capacità di giudizio attraverso la conoscenza: altrimenti è difficile che possa esercitare la propria professione!

La base sperimentale della medicina omeopatica

La Medicina Omeopatica nasce su una solida base sperimentale in quanto Hahnemann ed i suoi allievi sperimentarono numerosissimi rimedi che sono stati catalogati nelle materie mediche omeopatiche; queste rappresentano, in termini di riferimento analogico, la banca dati di sintomatologie “umane” soggettive ed oggettive.

Hahnemann divenne consapevole di aver trovato “il” metodo in medicina e le sue guarigioni, alle volte miracolose per l’epoca, crearono ribellione e ostracismo da parte dei colleghi della vecchia scuola.

Hahnemann più volte si avvalse della protezione di alcune Autorità dell’epoca che si erano servite della sua opera medica.

Egli si scontrò volentieri ed in modo polemico con il mondo medico dell’epoca e, come abbiamo scritto, fece suo l’insegnamento di Ippocrate negando il concetto di malattia e recuperando quello di malato e, forte dei dati della sperimentazione, affermò: «non esistono, però, malattie, ma per ogni organismo malato sintomi di malattie specifici ed irripetibili».

La Medicina Omeopatica si basa su principi

I principi della Medicina Omeopatica[5]

- 1. Vis Medicatrix Naturae

La vis medicatrix naturae è il postulato e quindi l’evidenza su cui la vita, tutta, si manifesta ed evolve.

Per il medico omeopatico la Vis Medicatrix Naturae rappresenta il substrato autonomo ed essenziale della vita.

Il medico omeopatico si prefigge perciò di conoscerlo e rispettarlo per poter intervenire in suo aiuto secondo le leggi naturali; quelle che Hahnemann ha scoperto con la sperimentazione pura.

Ogni organismo per definizione è organizzato a svolgere le attività di vita scambiando energia e materia con l’ambiente al fine di svolgere il proprio ciclo biologico!

Gli adattamenti reattivi agli stimoli ambientali avvengono dinamicamente con lo scopo dei fini suddetti e in accordo al II principio della Termodinamica che recita che «ogni adattamento di un sistema rappresenta il migliore equilibrio possibile per quella attualità biologica ma con perdita di energia rispetto al precedente».

Ciò significa, come abbiamo già avuto modo di dire, che, di fronte ad uno stimolo di qualunque natura (fisico, chimico, biologico e psicologico), vi è da parte dell’organismo una reazione primaria (quella legata al tipo di stimolo) seguita da una reazione secondaria o di riequilibrio, il migliore possibile (prodotta dalla omeostasi intrinseca alla vita).

- 2. Sperimentazione Pura

L’altro principio fondamentale su cui si fonda la metodologia della Medicina Omeopatica è rappresentato dalla Sperimentazione pura.

La sperimentazione omeopatica, come abbiamo già affermato, avviene con modalità inedite rispetto alle sperimentazioni classiche che hanno un campo di osservazione ristretto perché mirato ed interessato solo alla cancellazione delle malattie e quindi esclusivamente “ab usu in morbi”.

La sperimentazione omeopatica invece si effettua sullo sperimentatore sano, che è una persona in equilibrio psico fisico, con droghe diluite e dinamizzate fino a non contenere più le molecole della droga di partenza.

Tutto ciò per osservare gli effetti dinamici o “proprietà” (Hahnemann) che nella maggior parte dei casi non corrispondono a quelle che la droga provoca a dosi ponderali ovvero alle azioni chimiche della stessa sull’organismo.

Il passaggio al “quid” immateriale[6], dinamizzato e sperimentato è stato fondamentale, per svelare, in natura, quelle potenzialità di assonanza unitaria (definite “proprietà” da Hahnemann) intrinseche nelle sostanze e non svelabili altrimenti.

Queste “proprietà” emergono appunto solo dopo un opportuno trattamento (preparazione del rimedio) e verificate attraverso la lettura della sperimentazione pura.

La verifica clinica di guarigione, dopo la somministrazione del rimedio analogico ai sintomi del malato in accordo con la legge di similitudine, conferma l’efficacia della impostazione metodologica secondo un procedimento circolare.

Siamo quindi nel campo fenomenologico induttivo ed essenzialmente naturale, nel senso che ci troviamo di fronte ad un fenomeno unitario che coinvolge sia la persona umana ma, allo stesso modo, animali e piante (veterinaria omeopatica).

Dalla Sperimentazione pura alla natura della malattia

Alla luce delle esperienze sperimentali di droghe omeopatiche effettuate su sperimentatori sani, possiamo avere delle indicazioni certe sulla natura della malattia ma soprattutto su come una persona si ammala.

Infatti, la somministrazione di una droga (senza sostanza) in un uomo sano, ma preparata secondo la metodologia codificata da S. Hahnemann di diluizione e dinamizzazione, altera lo stato di benessere unitario psicofisico–relazionale dello sperimentatore in modo peculiare; ovvero in relazione al tipo di droga usato.

A questo punto possiamo comprendere, di fronte alle evidenze sperimentali, quale sia la natura della malattia.

Risulta evidente, dalla assonanza tra il principio drogale immateriale e gli effetti sull’organismo evidenziati dai sintomi emergenti dopo l’assunzione della droga, che l’alterazione primaria non può che essere di tipo dinamico e non materiale; in assonanza, quindi, con la qualità della droga sperimentata e non con le caratteristiche proprie della sua natura chimica.

- 3. Principio di Similitudine

Tra i principi cardine della Medicina Omeopatica troviamo la legge di similitudine.

In epoca precedente a quella di Hahnemann, già con Ippocrate, il principio di similitudine, come abbiamo già visto, era stato utilizzato in modo empirico (uso dello zolfo, dell’arsenico, dell’Helleborus, dell’Agaricus, dell’Ipecacuana, etc.).

Ciò fu possibile utilizzando le sostanze, di cui si conosceva la peculiare tossicità, in modo grezzo ed in piccole dosi.

L’uso di queste sostanze, prescritte secondo il principio della similitudine, alle volte casualmente, fu benemerito di fronte ad episodi epidemici e di singoli casi di provata gravità[7]!

Ma la peculiarità della intuizione hahnemanniana, rispetto all’uso empirico di sostanze secondo il principio di similitudine, consiste nel salto di qualità soggiacente alla prova della sperimentazione pura di sostanze ultramolecolari e dinamizzate (par. 269 e nota 1 dell’Organon) e nella banca dati dei sintomi raccolti attraverso i provings: la “Materia Medica”.

- 4. Individualità morbosa – Individualità medicamentosa

Il principio della individualità del malato, in Medicina Omeopatica, rappresenta non solo l’aspirazione etica della cura della persona umana ma soprattutto emerge dalle esperienze sperimentali di droghe diluite e dinamizzate.

L’individualità morbosa e medicamentosa

Sono principi strettamente correlati e dimostrano l’autonomia e la ripetibilità di guarigioni di una medicina che si basa su riferimenti stabili e comprovati nel tempo (banca dati sperimentale verificata con le guarigioni cliniche ormai da più di 200 anni).

L’individualità morbosa la possiamo rappresentare come l’osservazione di tipo Ippocratico di ogni malato, ovvero essa è il modo in cui lo stesso malato soffre in quel certo stato di malattia e che quindi assume carattere di peculiarità.

Possiamo dire quindi che ogni malato si caratterizza con un quadro di sofferenza “unico e irripetibile”.

Questo quadro individuale del malato si relaziona specularmente con il quadro sperimentale analogico di quel rimedio che ha indotto, nella sperimentazione sull’uomo sano, uno stato di sofferenza simile.

Al quadro sintomatologico del rimedio, o patogenesi sperimentale, che assume caratteristiche uniche correlabili per analogia al quadro di sofferenza unitaria e peculiare del singolo malato, diamo il nome di individualità medicamentosa.

- 5. Legge di Guarigione

S. Hahnemann, come vedremo parlando delle malattie croniche, aveva osservato che l’andamento progressivo della malattia coinvolgeva l’organismo in modo sempre più profondo; da organi meno vitali a quelli più vitali.

D’altra parte, aveva osservato anche che le guarigioni omeopatiche rappresentavano un fatto inedito per le cure mediche ortodosse; infatti aveva notato, nei pazienti che guarivano, il fenomeno della reversibilità temporale della malattia.

Parlando del secondo principio della termodinamica abbiamo già detto che la malattia, lasciata a se stessa, genera un disordine (entropia) biologico sempre maggiore nel tempo; il malato passa da affezioni più esterne in termini di gravità ad affezioni via via sempre più invalidanti con compromissione di organi ed apparati più vitali.

In coerenza con ciò la guarigione omeopatica, d’altra parte, porta spesso a far riemergere reversibilmente sintomatologie sparite nel tempo ma meno gravi delle ultime, secondo una cronologia inversa; quelle, le ultime, sotto l’azione del rimedio sono le prime a guarire.

Questo fenomeno della reversibilità dei sintomi fornisce al medico omeopatico una valutazione prognostica positiva.

Questo aspetto della reversibilità fu descritto in modo preciso da Costantino Hering ed è diventato un cardine prognostico della Medicina Omeopatica.

La Legge di Guarigione o legge di Hering rappresenta uno dei Principi della metodologia Hahnemaniana.

Costantino Hering, medico statunitense del XIX secolo fu incaricato dal Ministero della Salute statunitense di studiare ed approfondire la Medicina Omeopatica e di scoprire cosa celasse questo metodo in termini di mistificazione. All’epoca negli Stati Uniti erano moltissimi i medici che praticavano e si avvicinavano alla Medicina Omeopatica.

Costantino Hering portò a termine il suo compito.

Non scoprì la mistificazione cercata nel metodo omeopatico ma una grandissima possibilità, attraverso la conoscenza della Omeopatia, di realizzarsi come medico; diventò un maestro riconosciuto della Medicina Omeopatica ed in particolare descrisse la Legge di Guarigione a cui va il suo nome.

Enunciazione della legge di guarigione o legge di Hering

Come abbiamo detto, la legge di guarigione rappresenta una conoscenza basilare per il medico omeopatico.

Essa consente di valutare, in ogni momento, lo stato evolutivo del malato sia in termini di aggravamento che di miglioramento.

In definitiva consente di fare una precisa prognosi, anche evolutiva del malato.

La legge recita che la guarigione avviene con la scomparsa dei sintomi:

«dall’alto verso il basso,

dal centro verso la periferia,

con una progressione inversa a come sono apparsi in senso cronologico;

per cui gli ultimi sintomi apparsi saranno i primi ad andarsene».

- 6. Malattie Croniche

Ogni persona ha una predisposizione ad ammalarsi indipendente alla propria costituzione.

Spesso si scambia il termine costituzione con la malattia cronica stessa.

La costituzione rappresenta la struttura dell’organismo di natura embrionale (genotipo) e orientata nella sua strutturazione (fenotipo) da stimoli ambientali, in particolare dal tipo di alimentazione, ambiente geografico, sociale & co.

L’aspetto costituzionale risulta di facile lettura per chiunque.

Osserviamo individui longilinei, brevilinei, normolinei e, all’interno di queste costituzioni, notiamo altre variazioni rispetto alla localizzazione anatomica della caratteristica costituzionale.

Ad esempio, si può osservare, in alcune persone, che dal giro vita in su la stessa è longilinea mentre i fianchi e le gambe possono apparire massicci o tozzi come in un brevilineo e viceversa.

Notiamo anche che la tendenza ad ammalare di alcune malattie è propria di certe costituzioni come se vi fosse una debolezza costituzionale orientata a una minore resistenza verso una malattia piuttosto che a un’altra.

Un longilineo con torace stretto sarà più frequentemente colpito da affezioni respiratorie piuttosto che un linfatico, grasso e con tessuti molli, che tenderà ad affezioni ghiandolari anche tiroidee caratterizzate da un metabolismo lento e di accumulo e così via.

Comunque, un fatto è la tendenza ad ammalare di una certa malattia, un altro è la causa che determina la malattia.

Dice J. T. Kent[8] che, se l’uomo fosse in equilibrio, potrebbe essere sottoposto a stimoli violenti e a grosse privazioni (nell’ambito delle capacità reattive di specie, n.d.a.) senza ammalarsi.

Invece tutta la specie umana tende ad ammalare o soggiace alla malattia per cause predisponenti.

Allora ci poniamo la domanda: perché l’uomo si ammala?

È pur vero che la costituzione favorisce l’insorgere di una certa malattia piuttosto che di un’altra ma comunque abbiamo visto che non la determina ovvero non ne rappresenta la causa.

La costituzione pone quindi solo una resistenza di un certo tipo ad una malattia piuttosto che ad un’altra ma la causa della stessa malattia, come ha dimostrato Hahnemann, risiede altrove; questa causa è stata identificata da Hahnemann e alla stessa ha dato il nome di Miasma.

Le osservazioni di Hahnemann sulle cause di malattia.

Se osservassimo, come fece Hahnemann, le singole manifestazioni morbose di più pazienti e le correlassimo ad un’unica grande malattia, di cui ogni malato rappresenta un tassello peculiare, scopriremmo che l’umanità è affetta da una sola malattia “proteiforme “che egli chiamò “Psora”.

Basta osservare (niente è causa di se stesso, come osservò Hahnemann) che le manifestazioni di ogni malato, nella sua biopatografia, proseguono in senso inverso alla direzione della legge di guarigione.

Osservò che non solo l’ontogenesi della malattia nel singolo individuo ha una progressione inversa alla legge di guarigione ma anche che la filogenesi delle malattie umane segue questa direzione; questo significa che primariamente le malattie si presentavano in organi e apparati meno vitali (lebbra, scabbia) e via via in organi e apparati più interni!

Queste manifestazioni della malattia coinvolgono sempre più profondamente l’organismo fino alla distruzione dello stesso ed in accordo con il II principio della termodinamica; ovvero con un aumento dell’entropia e perdita di energia fino alla morte per disorganizzazione, in seguito a suddetto disordine biologico.

Tutto ciò è leggibile nella evoluzione (o biopatografia) della sofferenza dei singoli malati.

La progressione e la velocità della malattia risultano più o meno determinate dalla resistenza costituzionale e dalla incidenza degli stimoli ambientali concomitanti, in senso lato; frustrazioni, insoddisfazioni, privazioni, alimentazione, uso di farmaci, droghe, alcolici, meteorologia e via dicendo.

Se osserviamo le manifestazioni della “psora” nei bambini troveremo che le affezioni all’inizio sono di solito localizzate sulla pelle e sulle mucose respiratorie e successivamente coinvolgono regioni sempre più interne come il sistema linfatico e gli altri apparati ghiandolari o respiratori, secondo costituzione, per poi alterare i sistemi di regolazione metabolica fino, nel tempo, a trasformarsi da alterazioni funzionali a fenomeni lesionali più o meno invalidanti.

La cura miasmatica della persona malata in Medicina Omeopatica, quindi, assume un ruolo di fondamentale importanza in quanto agisce preventivamente rispetto alla tendenza di quel malato a generare un certo tipo di patologia in relazione al suo percorso di vita.

Infatti, la malattia cronica è caratterizzata dalla periodicità delle manifestazioni e affetta la persona, se non trattata opportunamente con il giusto rimedio, per tutta la sua esistenza secondo un percorso differenziato ma sempre più coinvolgente in termini di disordine biologico.

Hahnemann identificò tre miasmi in natura che rappresentano il modo con cui la malattia invade l’organismo in termini qualitativi.

A questi miasmi diede il nome di:

- miasma psorico o Psora

- miasma sicotico o Sicosi

- miasma luesinico o Sifilis.

- 7. Dose Minima

Chi si avvicina alla Medicina Omeopatica per la prima volta resta quantomeno disorientato dalla scelta della dose del rimedio opportuno.

La nostra mente razionale ha bisogno di essere sempre guidata in termini pragmatici da una indicazione pregiudiziale che fissa i termini secondo un rapporto biunivoco tra parametri più o meno fissi.

In medicina convenzionale le dosi vengono stabilite in modo più o meno preciso da parametri quantitativi (peso, entità delle deviazioni emato-chimiche rispetto ai parametri fisiologici, etc.) in quanto si usa il metodo deduttivo per diagnosticare e sconfiggere la malattia.

In Medicina Omeopatica l’individualità del malato e la valutazione, secondo il metodo induttivo, della capacità reattiva del malato non prevede dosaggi precostituiti.

Il medico omeopatico opera la sua scelta del rimedio e della dose basandosi:

- sull’osservazione,

- sull’analogia,

- e sulla legge di guarigione.

Il medico omeopatico, quindi, sarà comunque l’attore responsabile della scelta della dose in quanto, in ogni momento, ha la possibilità di valutare l’efficacia della azione curativa attraverso i dati percepiti dal paziente stesso (soggettivi) e descritti al medico e quelli osservati dal medico stesso (oggettivi).

Hahnemann, relativamente alla scelta della dose opportuna scrive quanto segue nel paragrafo 278 dell’Organon:

«Ora sorge la domanda: quale è il grado di tenuità della dose più conveniente per portare un aiuto dolce? ossia in quale dose si deve somministrare il rimedio omeopatico scelto per un dato caso di malattia? La risposta a queste domande ossia lo stabilire per ogni rimedio la dose più adattata a portare la guarigione nel modo più dolce e più rapido non è, come si capisce facilmente, oggetto di supposizioni teoriche; giudizi cervellotici, sofisticherie cavillose risolvono così poco il problema, come la pretesa di voler registrare tutti i casi possibili in una tabella.

Unicamente l'esperimento, la diligente osservazione dell'eccitabilità di ciascun malato e l'esperienza possono servire da guida, volta per volta, nello stabilire la dose.

Sarebbe assurdo il voler contrapporre a quello che insegna l'esperienza nei riguardi della grandezza della dose di rimedi omeopatici, necessari a dare la guarigione, le grandi dosi di medicina della vecchia pratica medica (allopatia), che non vengono ad agire sulle parti malate

dell'organismo, ma aggrediscono parti non attaccate alla malattia».

Continua…

Carlo Melodia

[1]A proposito di salassi, William Harvey dimostrò come il metodo di François-Joseph-Victor Broussais fosse inefficace nella cura delle affezioni bronchiali. Il francese Broussais confutò le affermazioni di Harvey e agli inizi dell’800 il salasso divenne una linea guida a cui il medico non si sarebbe potuto sottrarre in caso di broncopatia del suo paziente. Bradford racconta nel suo libro “la nascita della omeopatia- vita e lettere di Samuel Hahnemann” che un paziente si rivolse ad un medico omeopatico per una grave affezione respiratoria. L’omeopata, viste le condizioni del malato, si astenne dall’intervenire e il paziente si rivolse ad altro medico che operò con la terapia del salasso, ma il paziente morì. Il giudice condannò l’omeopata per non avere seguito le indicazioni del salasso in quel caso di infiammazione polmonare, mentre nulla accadde al medico che aveva seguito la linea guida anche se il paziente era poi morto.

[2] Leggi su “il tema del giorno” “Azione dei Rimedi Omeopatici sull'organismo e differenze con i Farmaci Convenzionali o Allopatici”.

[3] Basti leggere il bugiardino di un prodotto farmacologico che, oltre ad indicare gli effetti collaterali intrinseci alla farmacodinamica propria alla natura chimica, aggiunge possibili idiosincrasie osservate nell’uso esteso del farmaco e richiama online il paziente ad estrinsecare eventuali nuovi effetti indesiderati emersi con l’assunzione della medicina! Considerando implicitamente che nella stessa terapia per quella patologia i pazienti assumono un aspetto individuale proprio per la peculiarità della singola persona in termini di idiosincrasia. Mentre il farmaco omeopatico viene calibrato proprio sulla idiosincrasia evidente nella sintomatologia del malato secondo il principio base della similitudine e della analogia.

[4] In realtà, come ampiamente riferito negli Editoriali precedenti dal tema “L’omeopatia è acqua fresca?”, emerge tutta la superficialità non certo scientifica di una opposizione preconcetta all’omeopatia che semplifica il diniego culturale con l’aforisma dell’acqua fresca; in assenza di studi del metodo omeopatico o forse per tenerlo alla larga dal gota imperante.

[5] Alcuni brani a stralcio da: Corso di MEDICINA OMEOPATICA per Farmacisti Anno I a cura di Carlo Melodia - edizione CeMON 2010.

[6] Passare alle dosi immateriali per Hahnemann non fu né casuale né per togliere la tossicità intrinseca alle droghe chimiche; come si racconta superficialmente, anche molti docenti di omeopatia lo dicono in quanto non l’hanno studiata approfonditamente! Hahnemann, osservando le scoperte e le acquisizioni della fisica del suo tempo (il celebre chimico Berzelius fu un estimatore di Hahnemann; come leggiamo nella biografia del fondatore della omeopatia su questo blog!), fu colpito dal fatto che l’attrito molecolare riusciva a modificare le proprietà di alcuni corpi e sostanze prima inerti. Magnetizzandoli ed eccitandoli fino ad emettere lampi di luce a cambiare odore, a fondere a bassa temperatura come l’acciarino delle armi da fuoco dell’epoca che liberava, dopo l’attrito provocato dal cane che lo percuoteva, la scintilla di accensione della polvere da sparo e residui di acciaio senza essere arrivati alla sua temperatura di fusione, & co! Tutte queste osservazioni suggerirono ad Hahnemann di sperimentare sostanze sottoposte ad attrito, dinamizzazione, dopo averle triturate finemente e con l’uso di un veicolo inerte, acqua o alcol, diluendole fino all’infinitesimale e conservando il tutto impregnando un globulo o un granulo di saccaro-lattosio. La sfida di Hahnemann fu quella di verificare se la fisiologia della vita, oltre a riconoscere uno stimolo non self di natura chimica, riconoscesse anche uno stimolo di natura fisica, non solo, ma anche quella di osservare se l’effetto primario dell’azione sull’organismo variasse in analogia della sostanza di partenza usata e per la sua diluizione e dinamizzazione. Il risultato fu positivo e Hahnemann osservò che queste preparazioni coinvolgevano tutto lo sperimentatore in termini di percezioni mentali e comportamenti, nei sintomi generali e in quelli fisici. Hahnemann affermò di essere stato il primo al mondo ad avere perseguito questa strada della fisica per la cura dell’uomo. Precedentemente l’omeopatia si basava solo sul principio di similitudine usando sostanze chimiche di cui si conoscevano le proprietà sperimentali. Hahnemann scrive tutto ciò nel paragrafo 269 e note dell’Organon.

[7] Hahnemann, Esposizione della Dottrina Medica Omeopatica II – Esempi: di guarigioni omeopatiche effettuate involontariamente dai medici dell’antica scuola, 1833.

[8] “Lezioni di Omeopatia” (Copyright Edizioni CE.M.O.N.) di J.T. Kent, 1849-1916 (nato a Woodhull, New York), professore ed autore del Repertorio e della Materia Medica omonima. Considerato dopo Hahnemann uno dei maggiori Maestri di Omeopatia.

[1] Da: Thomas Lindsley Bradford. La nascita dell’omeopatia-vita e lettere di Samuel Hahnemann.